介護認定について

介護を必要とする人が介護保険の介護(予防)サービスを利用するためには、要介護・要支援の認定が必要です。

介護や支援が必要と思ったら、地域包括支援センターや市町村の介護保険窓口に相談しましょう。

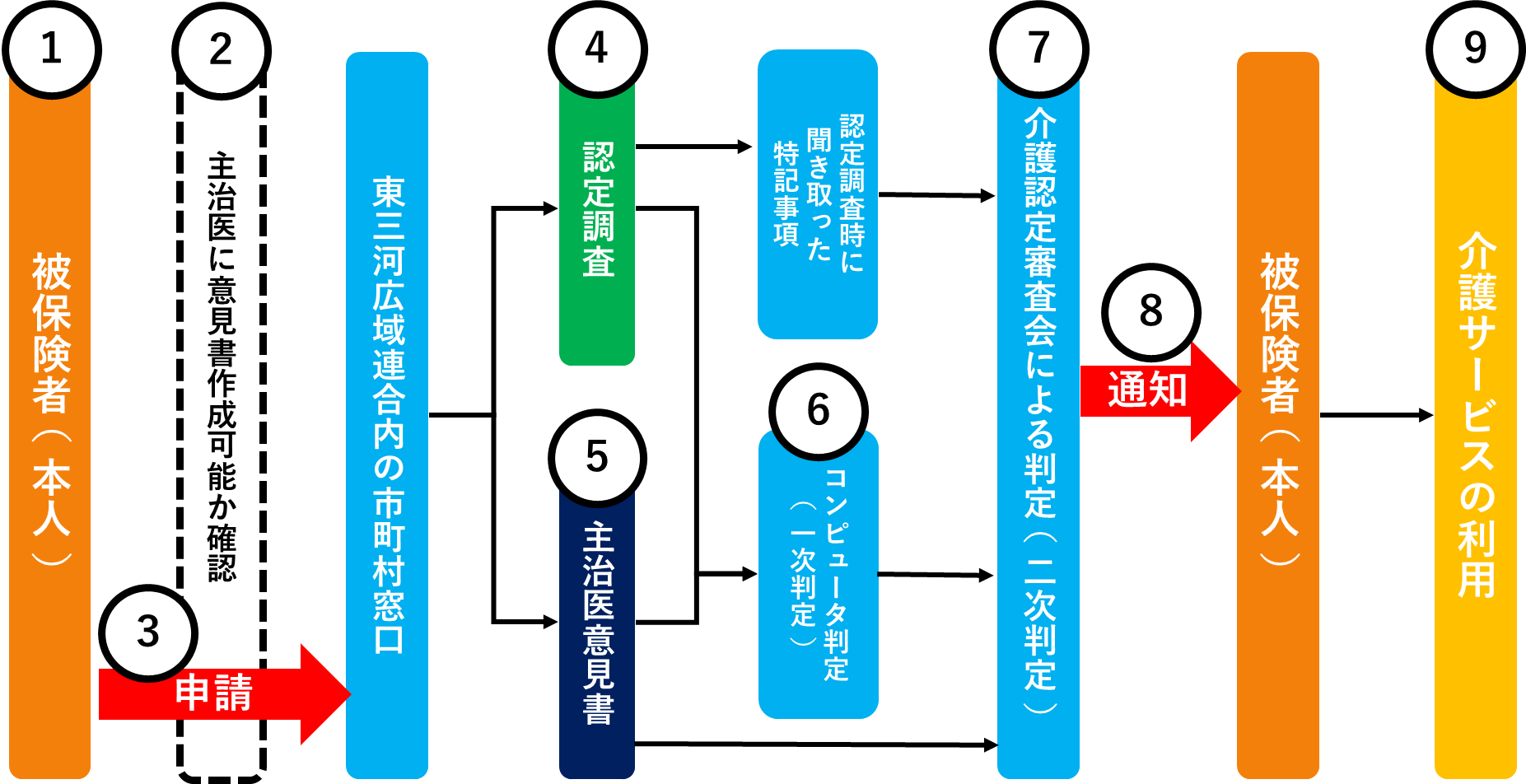

申請から介護保険サービス利用までの手順をご案内します。

【イメージ図】

ステップ1 要介護認定を受けられるかを確認します

要介護認定を受けられる人は、年齢によって次の2つの区分に分けられます。

|

65歳以上の人

(第1号被保険者)

|

原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった人 |

|

40歳から64歳までの人

(第2号被保険者)

|

特定疾病により介護や支援が必要となった人

※交通事故やけが等、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。 |

特定疾病については

こちら。

ステップ2 主治医に「主治医意見書」が作成可能かを確認します

要介護度を決定するにあたり、主治医が作成する「主治医意見書」が必要となります。あらかじめ主治医に

「主治医意見書」作成の承諾を得たうえで、申請をお願いします。

申請書には、

主治医の氏名、医療機関名、住所、連絡先を記入していただきますので、併せてご確認ください。

※書類のやり取りは東三河広域連合が行います。

※主治医とは、介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく理解している医師のことです。

ステップ3 市町村窓口または郵送で要介護認定の申請をします

| 申請できる人 |

1.被保険者本人

2.家族

3.成年後見人等の代理人

4.指定居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・介護保険施設・社会保険労務士等 |

| 【窓口で申請する場合】 |

| 受付窓口 |

東三河広域連合構成市町村窓口(窓口についてはこちら) |

| 持ち物 |

1.介護保険被保険者証の原本

※介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての人に送付しています。紛失してしまった人は、窓口でお申し出ください。

2.医療保険被保険者番号等を確認できるもの(以下の内、1点)

マイナ保険証を保有している場合

【参考】マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法はこちら

→デジタル庁のページに遷移します https://digital-gov.note.jp/n/nc062fa9cb623

マイナ保険証を保有していない場合

3.申請者または申請代行者の身分証明書

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、介護支援専門員証など

4.主治医の氏名、医療機関名・所在地・連絡先が分かるもの

|

| 窓口での手続き |

要介護認定申請書をご提出いただき、ご本人の現在の状況などをお伺いします。

申請書はこちら。 |

※申請後に状態が変化した場合

申請後に心身の状態が急激に変化した場合などは、申請を取り下げていただき、後日状態が安定してから再度申請していただくことがあります。

※その他、 更新申請の時期に関してはページ最下部をご確認ください。

※郵送にて申請される場合は以下をご確認ください。

| 【郵送で申請する場合】 |

| 受付窓口 |

東三河広域連合介護保険課、または東三河広域連合構成市町村窓口(窓口についてはこちら) |

郵送物

|

1.要介護認定申請書

申請書はこちら。

2.介護保険被保険者証の原本

※介護保険被保険者証は65歳を迎えたすべての人に送付しています。紛失してしまった場合は、申請書欄外に「被保険者証紛失」とご記入ください。

3.医療保険被保険者番号等を確認できる書類の写し(以下の内、1点)

マイナ保険証を保有している場合

【参考】マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法はこちら

→デジタル庁のページに遷移します https://digital-gov.note.jp/n/nc062fa9cb623

マイナ保険証を保有していない場合

4.申請者または申請代行者の身分証明書

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、介護支援専門員証など

|

| 郵送申請の注意 |

申請日は受付窓口で受理した日となります。区分変更申請等で申請日を定めたい場合には、事前に電話連絡のうえ、申請日までに届くように郵送をお願い致します。 |

ステップ4 『認定調査』について

申請受付後、適切な要介護認定のために認定調査が行われ、「認定調査票」が作成されます。

認定調査では、認定調査員が、ご自宅、入居施設、入院している病院などを訪問し、申請者の状況について被保険者本人やご家族などから聞き取りを行います。聞き取り内容として、基本調査に加えて、家族状況や住宅環境、既往歴等についても聞き取りをすることがありますので、可能な限り、日頃の状況がわかる人の同席をお願いします。

ステップ5 『主治医意見書』について

申請受付後、申請時に記入いただいた主治医(医療機関)のもとへ、東三河広域連合から「主治医意見書」の作成依頼を行い直接返送されます。

※定期的な通院がない人や薬の処方のみで通院されている人は主治医意見書の作成が難しい場合があります。主治医意見書を書いてもらえない場合、認定が受けられませんので、事前に主治医に相談し、承諾を得ておきましょう。

ステップ6 コンピュータによる判定が行われます(一次判定)

認定調査票と主治医意見書がそろったらコンピュータ処理を行い、要介護状態区分が自動的に判定されます。

※この結果は被保険者には通知されません。

ステップ7 介護認定審査会による判定が行われます(二次判定)

介護認定審査会では、一次判定結果に加えて、認定調査票の特記事項と主治医意見書の記載内容をもとに、コンピュータでは判定できない一人ひとりの介護の必要性について話し合います。

要介護状態区分は、「介護の手間がどのくらい必要か」を審査して判定されますので、病気の重症度と必ずしも一致するものではありません。

介護認定審査会における審査会委員は保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成されています。

ステップ8 判定結果を通知されます

認定結果通知書と認定結果が記載された新しい被保険者証が郵送で届きます。

発送は介護認定審査会の翌営業日です。

ステップ9 介護サービスを利用します

(1)要支援の認定の場合

要支援には1と2の区分があります。

介護予防サービスと総合事業のサービスを利用できます。

介護予防支援事業者(地域包括支援センター等)にケアプランの作成を依頼し、そのケアプランにもとづいてサービスを利用します。

(2)要介護の認定の場合

要介護には1~5までの区分があります。

生活機能の維持・改善を図るための介護サービスを利用できます。

居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼し、そのケアプランにもとづいてサービスを利用します。

※施設サービス利用の場合、入所の申し込みは施設へ直接行います。

(3)非該当(自立)の場合

65歳以上の人は一般介護予防事業のサービスを利用できます。

※「基本チェックリスト」の判定により、その他の総合事業のサービスが利用できる場合があります。

地域包括支援センターや市町村窓口に相談しましょう。

更新手続きについて

要介護認定・要支援認定には有効期間が定められています。

介護(予防)サービスを引き続き利用するためには更新の申請が必要です。

要介護認定・要支援認定の更新申請は、認定有効期間満了の60日前から申請できます。

現在介護サービスの利用がなく、また当面利用予定のない場合は、必ずしも更新申請を行う必要はありません。

介護サービス等が必要となった場合は、その際に随時申請することができます。

※要介護・要支援認定を受けていることによって介護サービス等以外の補助や軽減措置を受けている場合は、更新をしないことによってそれらが受けられなくなることがありますのでご注意ください。

認定更新申請受付早見表